御朱印だけじゃない!人と本・船をつなぎ、新しい旅の形を提案する「御書印」・「御船印」とは一体?

東京ウォーカー(全国版)

ゆっくりと船を満喫する旅のお供にぴったり!人と船をつなぐ「御船印」

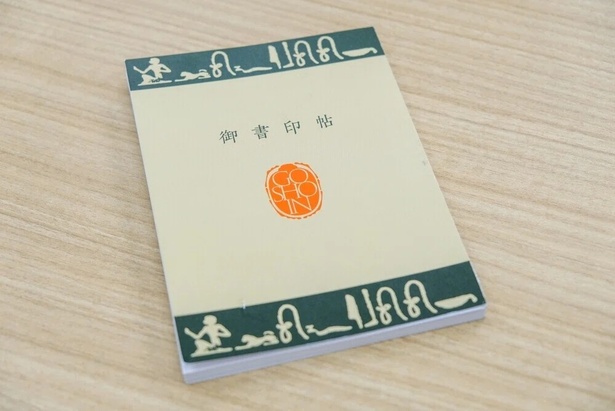

御書印が書店巡りで集められる印であるように、御船印は船を巡ることで集められる印だ。日本旅客船協会の公認事業としてスタートした「御船印めぐりプロジェクト」では、参加する各社が印を発行し、港や船内の窓口などで御船印を販売している。

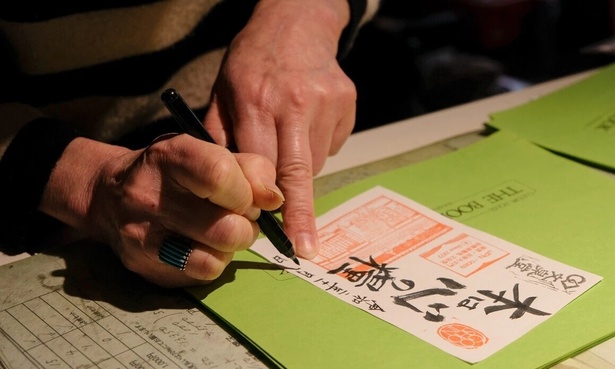

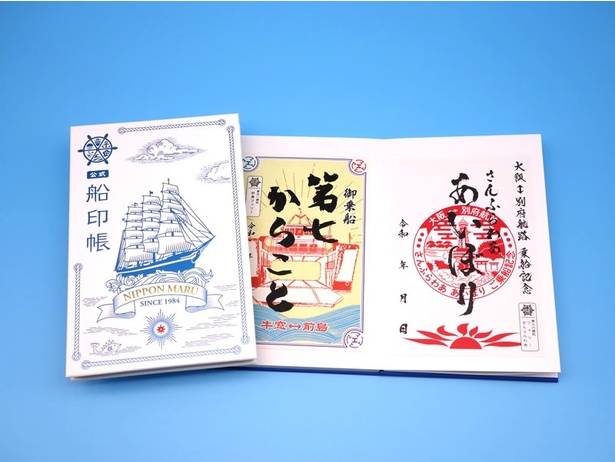

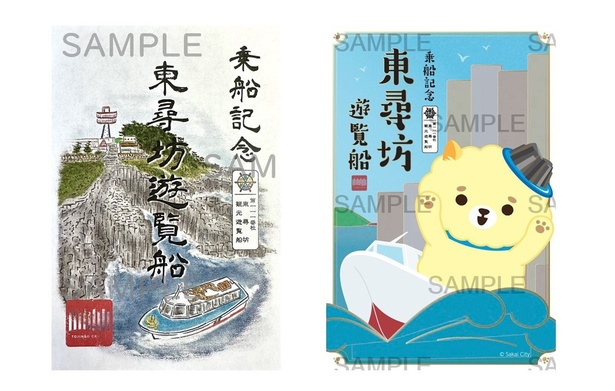

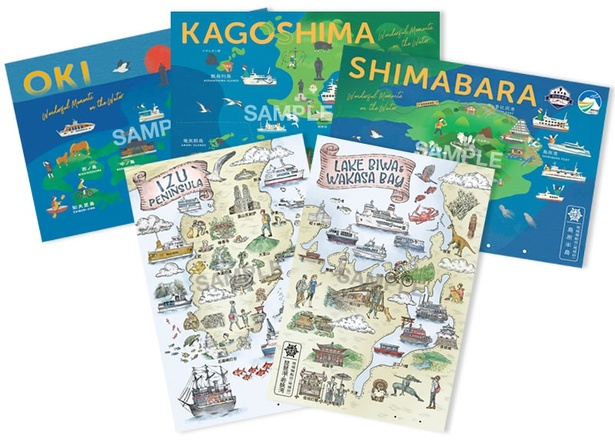

印のデザインは、各社の特徴を表現したものであり、航路や船体、観光地のシンボルなどが描かれていて、作り方もプリント版、スタンプ版、手書きなどさまざまだ。なかには飛び出す仕掛け付きのものや、公式の「船印帳」やノート等に直にスタンプ数種類を押して完成させるものもある。また、船によっては船長がサインや一言を書き入れてくれる場合もあるそうなので、気になる人はぜひ窓口で聞いてみよう。

御船印を発行しているのは、フェリーを運航している船会社が多いが、海や湖・河川の観光地を周遊する遊覧船や、神戸海洋博物館や船の科学館といった海にまつわる博物館でもオリジナル印が販売されていることも。フェリーを使った船旅でも、水辺の観光地でも、気軽に手に入れることができる御船印をぜひ集めてみよう!

※御船印は有料です。価格は参加会社により異なりますが、300~500円ほどのものが多いです。

船でも「御船印」を配布する理由とは?担当者にインタビューしてみた

――御船印の発行・販売の狙いやターゲットを教えてください。

船や船旅の楽しさを知っていただくための一つの「きっかけ」になることを意図しています。近年、御朱印や御城印、ダムカードやマンホールカードといった収集企画を通して、新しい旅の形が普及してきたように思います。その流れにあやかり、御船印もみなさんの旅の「きっかけ」や「テーマ」になったらいいなと思い、御船印を発行しております。

年齢や性別に関わらず、御船印はどんな人にも楽しんでいただける内容です。たくさん集めても楽しいですし、乗った船でたまたま知って購入した1枚だけでも旅の記念として成立します。あらゆる人たちに御船印を通して「船」、そして「船旅」の楽しさを知っていただくことが私たちの願いです。

――御船印が通常のスタンプラリーと異なる点を教えてください。

御船印が通常のスタンプラリーと異なるのは、「一度集めたら終わりではない」という点と「期間限定ではない」という点です。発行されている御船印は、必ずしも1社につき1種類ではありません。同時に複数枚出していることもありますし、周年記念の御船印を出しているところもあります。また、乗らなければ入手できない御船印から欠航時しか入手できないものまであります。デザインもいろいろで御朱印風のものもありますし、飛び出す絵本風とか切り絵とか、紙ではない御船印もあります。どんな御船印を作るか、各社が工夫を凝らしているところもスタンプラリーとは違うところです。

――全国各地で御船印を配布するというアイデアは、どのようにして実現にいたったのですか?

「御船印」は、旅作家の小林希さんが船で旅するなかで思いついたアイデアと聞いております。2020年ちょうどコロナの時期に各社へのお声がけを始め、オンライン中心で説明会を積み重ねてきました。コロナで観光業が苦しい時期だったからこそ、みんなで力を合わせて現状を跳ね返そうと一致団結したように思います。

2021年4月に46社から企画をスタートして5年、「御船印」も少しずつ名前が知られるようになり、最近では「御船印を利用して何かできないか」という船会社や自治体から問い合わせや相談を受けるようになってきました。これからも「船に乗って御船印を集める」だけではない御船印の可能性について、新しいアイデアを考え続けていきたいと思っています。

――御朱印のような形で有料で配布を行っている理由を教えてください。

たくさんの会社に御船印を少しでも長く続けていただくために、有料であることが大事だと考えています。船会社は大きい会社ばかりではありません。家族経営に近い小規模な会社もたくさんあります。有料での配布であれば、そのような小さな会社であっても、御船印を配布した収入で新しい御船印を作成し続けることができる点が一つの理由です。また、ユーザーにとっては有料で入手したということで、旅の思い出、お土産として大事にしていただけるのでは、と考えています。

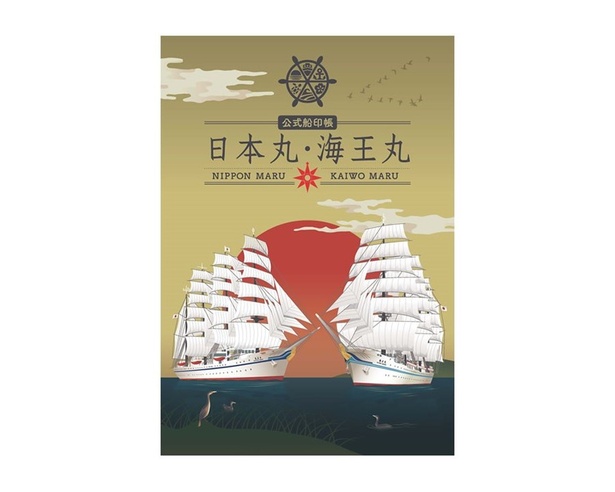

――御朱印帳と同様に御船印を集める「船印帳」のこだわりを教えてください。

舶来物、唐物という言葉でもわかる通り、かつて新しいものやモダンなものは、海を越えて船が運んできました。「船印帳」は、船が本来持っている新しいものをもたらす力、私たちが感じるノスタルジックな海への憧れ、という気持ちを込めたデザインにしています。

公式船印帳は参加社の御船印発行窓口で購入することができるほか、一部の参加社ではオリジナルの船印帳を制作しているところもあります。各社工夫を凝らした個性豊かなデザインとなっていますので、旅の思い出にぜひお買い求めください。

※一部、公式船印帳の取り扱いのない参加社もあります。公式サイトの参加社リストページからご確認ください。

――御船印を集めることで得られる称号について詳しく教えてください。

「御船印マスター制度」は、定められた条件の印を集めることにより認定される称号制度です。20社で「一等航海士」、さらに40社で「船長」、そしてさらに88社で「レジェンド船長」に認定されます。認定されるとシリアルナンバー付きの認定証が授与されます。また、神戸市内で集められる御船印を対象12社中、10社分集めると認定される「神戸ポートエキスパート」という称号もあります。

ここでポイントなのは、集める印の条件は20社、40社、88社であり、枚数ではなく社数でカウントする点です。たとえば、A社の印を3枚、B社の印を2枚集めた場合でも、カウントは2社になります。そして、20社分の印を集めて「一等航海士」の称号を得たあと、次の称号である「船長」になるには、あらためて40社分を集める必要があります。「船長」や「レジェンド船長」の称号に到達するのは、かなりハードルが高いですが、さらに新しい称号を設定してほしいという要望などもいただいております。長く楽しんでいただけるよう、現在新しい称号やテーマについても検討をしています。

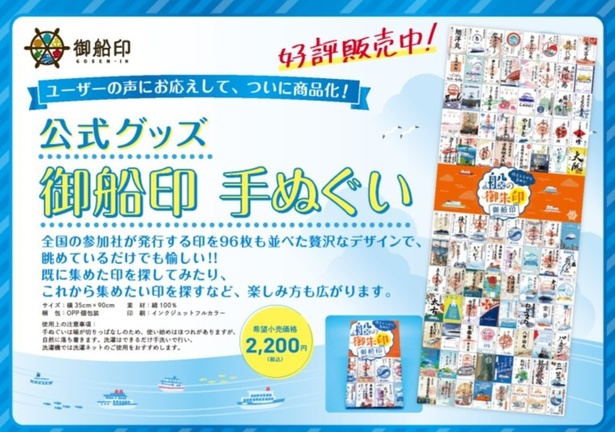

――おすすめのオリジナルグッズなどあれば教えてください。

たくさんの御船印をモザイク状に集めたデザインのグッズがおすすめです。Tシャツ、トートバッグ、手ぬぐいなど、さまざまなグッズを展開しており、多くの人に全国の御船印を身にまとっていただきたいと思っています。このデザインは、のぼりやポスターにも使用しており、目にした人が「これ何?」と興味を持ってくださることが多いデザインなので、「船旅」が好きな人に特におすすめです。

――最後に一言お願いします!

旅のきっかけはいろいろです。美しい風景やおいしい食事、めずらしい文化や体験を求めて旅の可能性は広がっていきます。そこに「船」や「船旅」そして「御船印」を旅のチョイスの一つとして追加していただきたいと思っています。今まで以上に旅の可能性が広がるのではないでしょうか?おでかけする際のテーマとして、そして旅の魅力の一つとして、御船印を大いに利用してください!

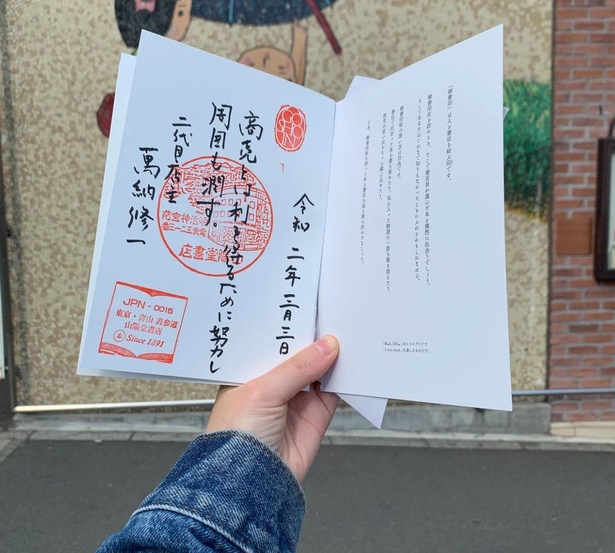

神社や寺院に行った記念にもらう御朱印や、マンホールカードなどの収集カードのように、御書印・御船印は、その場に行かないともらえないので旅行先の記念にぴったり。書店や船など、その場所の暮らしに根付いてきたスポットにも注目しつつ、旅の楽しみの一つとして、こだわったデザインの御書印・御船印集めを始めてみてはいかがだろうか。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

※「御書印」、「御船印」、「船印帳」は登録商標です。

文=平岡大和

この記事の画像一覧(全17枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介