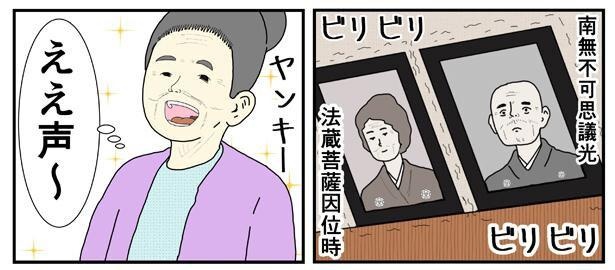

お経は誰のために読まれるの?普段の生き方について私たちが考える機会/ヤンキーと住職【作者に聞いた】

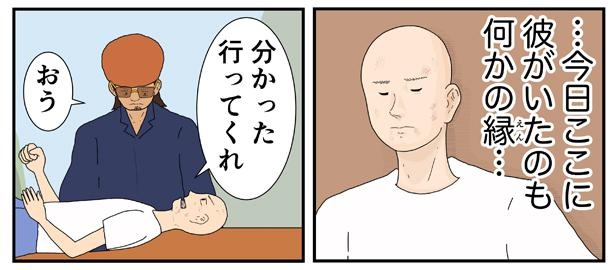

法要の時に読まれるお経は亡くなった人のためではなく、私たちのもの

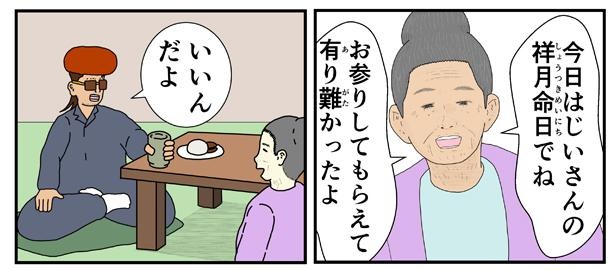

あまり仏教の知識がない人にとっても、お盆はなじみ深い仏教行事のひとつ。近藤丸さんは、この成り立ちについて教えてくれた。

「お盆は仏教行事の一つですが、『仏説盂蘭盆経』というお経に由来します。そのお経には、お釈迦さまのお弟子である『目連尊者』のエピソードが書かれています。目連尊者は、神通力(今でいう超能力のような不思議な力)が使えたそうです。そしてある日、その力を使って亡くなった自分の母親の様子を見たところ、餓鬼道という苦しい世界に生まれ堕ちていることを知りました。目連尊者はお釈迦さまの教えを受け、修行に励んでいる僧侶達を食べ物などで供養したことにより、母親を餓鬼道から救ったと書かれています。お盆とは、そのときに食べ物を盛った「盆」のことを指すと言われています(諸説あります)。

また別の説のひとつには、古代インドの言葉『ウランバーナ』を翻訳した『盂蘭盆』の意味として『倒懸(とうけん)』という言葉が伝わっています。これは『さかさまになっている・木にさかさに吊るされたような苦しみ』という意味で、お盆という言葉には『さかさま』という意味があると、一説では言われているのです。私たちは亡き人を供養したい、亡き人が安らかにありますようにと思っています。それは自然な気持ちですし、大切なものです。しかし私たちは、『物事をさかさまに見ている』と教えられているのです。

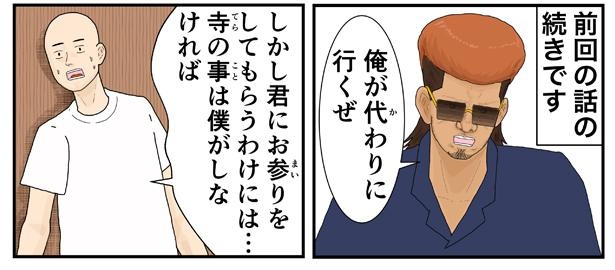

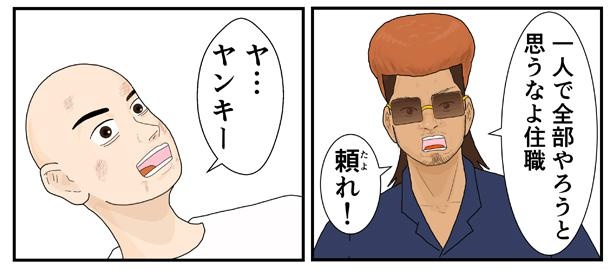

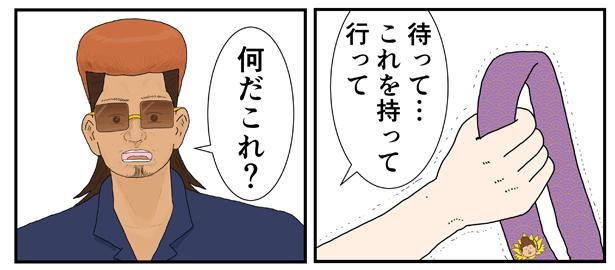

本当は先立っていった人たちから私たちの方が、『大切なことに気づいてくれ、大切なことに出会ってくれ』と願われているのです。亡くなっていった人々をしのぶお盆をはじめ、さまざまな法要の場で、私たちはお経を聞く縁を頂きます。そこで想う身だと思っていた私たちの方が、願われ、心配され、教えられている。我々が普段どのように生きているのか、そして仏さまが何を願われているのか、考えてみる大切な機縁がお盆であり、さまざまな法要と言えるのです。

さて、私は浄土真宗本願寺派の僧侶なので、浄土真宗の教えを通して聞いてきたことや、学んできたことをここでは述べさせて頂きました。先ほども言いましたように、宗派によって読むお経は違いますので、ぜひご縁のあるお寺に行って、お盆にどんなお経を読んでいるのか尋ねてみてはいかがでしょうか。

今回のインタビューに答えるために岡崎秀麿先生・冨島信海先生の『ねぇ、お坊さん教えてよ どうしてお葬式をするの?』(本願寺出版刊)、天岸淨圓先生・佐原多賀子先生・小林賢五先生・武田晋先生著『お盆』(本願寺出版刊)、延塚知道先生著『無量寿経に聞く~下巻~』(教育新潮社刊)、香川秀夫先生・畝部真紀先生著『お盆』(東本願寺出版刊)を参考にさせて頂きました。より詳しいことが知りたい方は是非これらの本を手に取ってみて下さい」