人生は敗者復活戦――夏の甲子園連覇にあと一歩まで迫った仙台育英・須江航監督を支える言葉

東京ウォーカー(全国版)

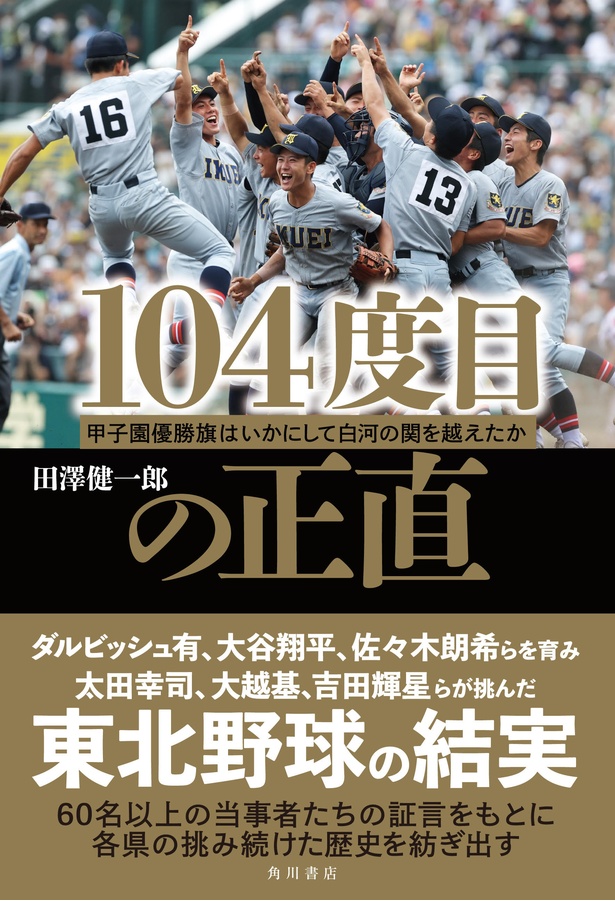

慶應義塾(神奈川)の107年ぶりの優勝で幕を閉じた夏の甲子園。決勝戦の相手は昨夏を制した仙台育英(宮城)だった。惜しくも連覇は逃したが、須江航監督(40)を中心に閉会式で勝者に拍手を送り続ける「グッドルーザー」な振る舞いが話題を呼ぶなど、負けてなお存在感を示している。この記事では、『104度目の正直 甲子園優勝旗はいかにして白河の関を越えたか』(田澤健一郎/KADOKAWA)をもとに、仙台育英の強さの秘訣を紐解いていく。

「人生は敗者復活戦」

仙台育英監督・須江航の座右の銘である。高校時代は選手として挫折。大学では当初の理想とは異なる生活を送った須江らしいチョイスである。2022年のチームも、まさに「敗者復活戦」を勝ち抜いて甲子園の頂点に立てたといえる。

「優勝したチームに何があったかと言われれば、弱かったということですよ。秋は東北大会で負けてセンバツに出られず、春の遠征も負け続き。それで、最後の夏の宮城大会だけは絶対に負けるわけにはいかないという並々ならぬ決意を、僕も選手も抱いたわけです」

そのためにすべきこととして出した答えは「県大会で勝つ野球」をすること。

「自分たちは弱いと認め、身の丈に合った野球をするしかない。つまり、野球をかなり限定したんです。できないことはしない。今、自分たちができることだけをやる。すると攻め方も守り方もすごくシンプルに整理された。具体的には投手力を前面に打ち出し、ディフェンス中心に戦う。打線はとにかく状態のいい選手を並べて何点取る野球をするかを試合前に明確に決めて試合に臨む。余計なものが削がれていった感じです」

その結果、宮城大会は薄氷を踏みながらも優勝を果たし、夏の甲子園出場を決めた。

「決勝戦は3対1ですから、ギリギリ達成ですよね。ただ、甲子園を決めたことで一気にチームに解放感が出ました。締まっていたバルブがバシャーンとはじけたような。最低限のラインをクリアしたから、ここから先は身の丈を心がけつつ、自分たちが持っているものを発揮することに100%専念しようみたいな雰囲気になったんです」

秋の状態や夏の勝ち上がりを見た関係者の多くは「あのチームが甲子園で優勝するとは思わなかった」と評する。夏の甲子園のチームは、ある種、「別モノ」。高校野球でよく言われる「甲子園で試合を重ねるごとに成長していったチーム」だったのか。

さらに、細部でも前年夏の敗戦を活かしていた。須江は評価基準をもとにチーム内競争を重視し、「レギュラーへの扉はいつでも開かれている」と選手に伝え、「日本一激しいメンバー争い」が繰り広げられていることを自チームの強みとしていた。ただ、仙台商戦の敗戦を選手たちと振り返り、「激しい競争があるゆえに自分のフォームやプレーとじっくり向かい合う時間がない」「大会ごとのメンバー交代が多いため控え選手の試合時のサポートが適切なタイミングで行われないケースが目立つ」など問題点を洗い出し、改善を試みている。

こうした「敗者復活戦」的な取り組みを、須江は以前から日本一を目指すために東北勢の甲子園初優勝という観点でも行っていた。過去、東北勢が決勝で敗れた試合の映像を手に入る限り入手して、自分なりに分析していたのである。その結果、見えてきたのは、いくつかの敗因だった。「まず、クジ運が悪い。そして決勝の相手も悪い。たとえば大阪桐蔭、日大三、東海大相模と、多くは相手が強すぎる。ただ、対策はあるんです。強すぎる相手に万に一度、勝つための最低条件は、自分たちに疲労がなくフレッシュであること。そこから大一番でフレッシュな状態のピッチャーを何枚揃えられるかが指導の大前提になりました」

須江は、継投を好む新時代の監督として取り上げられることが多い。それは完全な間違いではないが、データの話と同様、継投が好きというよりも、日本一になるための方法として継投を選んでいるのである。

それは夏の甲子園の決勝戦、下関国際(山口)との試合に如実に表れていた。仙台育英の先発は左腕の斎藤蓉。秋のエースであり、須江が高い期待をかけていた投手である。しかし、故障の影響で宮城大会の登板はなし。戦列に復帰した甲子園でも、序盤は短いイニングのリリーフでマウンドに慣らし、準々決勝で夏は初めてとなる先発登板。5回を投げきった。そして準決勝は登板を回避。決勝は満を持しての先発だった。

「継投が目的ではないんです。状況次第では完投も全く問題ない。実際、決勝戦は最初から斎藤蓉の完投でいいと思っていました。継投する気なんてさらさらない。本人にも言っています。行けるところまで行くぞ、と。もちろん崩れるケースも想定していましたし、実際は100球くらいでへばってくる可能性はあると読んでいたので継投の準備はしていました。それでも本人には、あくまでも代えないよと言い続けていたんです」

結果的に仙台育英は、斎藤蓉を7回でマウンドから降ろし、2年生右腕・高橋煌稀につないで勝利をつかんだ。

次に見えた敗因は「明確なゲームプランの不在」であった。

「僕たちが高校時代に経験した準優勝がまさにそうなのです。何対何で勝つのか、何点取るべきなのか、そういう明確なゲームプランが僕たちにはなかった」

たとえば「当たって砕けろ」「自分たちの野球を精一杯やる」といった姿勢は潔く清々しい。だが、見方を変えれば本気で勝とうとしていない、とも言える。それは八戸学院光星の監督、仲井も似たようなことを話していた。

「東北勢が何度も決勝で敗れ続けたのもそうなのかもしれませんが、『優勝する』という気持ちが、本気のようで本気ではなかったのかな、と思うことがあります。自分たちとしては本気だったんだけど、相手はもっと本気だったというか」

この話を聞いた際、「では本気とは何か?」と考えさせられたが、須江が話す「明確なゲームプラン」とは一つの答えなのかもしれない。そして、明確なゲームプランの不在は、須江が東北勢の決勝敗退において、最も影響が大きいと見えた敗因につながるという。それは「自滅」である。

「四死球もあれば、守備での無理な送球、暴走、相手を大きく見過ぎた故に痛打を浴びる……など自滅のケースはいろいろ。決勝敗退チームの多くは、何かしら自滅の要素があるように感じました。それで、とにかく『自滅の回避』に力を注いだんです」

明確なゲームプランがあれば、「この1点は取られてもいい」「ここはヒットくらい打たれてもいい」と余裕が生まれ、しなくともよい自滅を防げる。

「あとは己を知ることです。身の丈に合った野球を心がければ、無理をせず自滅もしにくくなる」

図らずも2022年の仙台育英は、弱いと言われたが故に身の丈に合った野球で夏に臨んだ。それが「自滅の回避」に功を奏した。

ただ、正直なところ、こうした敗因は他校でも心がけそうな内容でもある。それでも優勝に手が届かなかったのはなぜだろうか。

「勝つことと負けないことは似て非なるもの、だからでしょうか。初優勝だとか白河の関を越えるとか、歴史を変える何かを成し遂げるには、新しい取り組みもしなくてはいけない。時代が動くとき、必ずそこに変化を起こすムーブメントになるような取り組みがありますから。それとはまた別のベクトルで、今までやってきたことを見直し、それを突き詰めていく必要もある。この両方のエネルギーが働いたときに、多くの物事が変化をしているんです。これは他のスポーツや研究のような世界でも同じだと感じます」

指導者として頭打ちを感じた時代、野球以外のことを学んだ賜だった。

須江は日本一のために新しい取り組みを強く意識した。ここまで述べた検証の結果であれば「明確なゲームプランを持つ」「自滅の回避」は「負けない」要素。「地方大会では登板のなかった投手を、パワー10の状態で甲子園の決勝の先発マウンドに送る」が新しい取り組み、すなわち「勝つ」要素といったところだろうか。

「新しいことって面白いんです。だから面白いことをしたい」

面白いといえば、たとえば宮城大会ではベンチ外だった岩崎生弥のような選手が、決勝の舞台で勝負を決める満塁本塁打を放ったのも、ストーリーとしては、これ以上ないほどの面白さがあった。ちなみに1989(平成元)年の仙台育英で準優勝投手だった大越基は、岩崎の満塁本塁打を見て、意図せず次のように感じたという。

「あの満塁ホームランを見たとき、優勝を確信して涙が出てきたんですよ。その後に岩崎君が病気で苦しんでいたとか、宮城大会ではベンチ外だったとか、どれだけ大変な思いをしてあの舞台に立っていたのかを知って、なぜ自分たちが優勝できなかったかがわかりました。今は仙台育英も含めて全ての東北勢が本気で優勝を目指して練習に取り組み、甲子園に出場している。その点、オレたちも優勝を目指していたつもりだったけど、心の底から本気で目指していなかった。岩崎君のようなハングリー精神や執念、日本一への強い思いを持ち合わせていなかった。“ああ、オレたちは優勝できないメンバーだったんだな”と、勝手に腑に落ちて、スッキリしたんですよね」

純粋に日本一を目指し、当初は弱いと言われ、その壁も乗り越えた。ただ、それだけのこと。そこに地域の差はない。だからこそ東北勢として初優勝を成し遂げられたのだろう。

この記事の画像一覧(全3枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介