多様性のある社会を目指して。CQラボが提唱する異なるバックボーンを持つ人と協働するために求められる能力とは?

東京ウォーカー(全国版)

ビジネス社会で、ダイバーシティやインクルージョンという言葉が生まれて久しい。少子高齢化が進み、働き手が減少しつつある日本においては、さまざまな立場の人との連携が求められている。では、ダイバーシティ化にあたってどんな能力が求められるのだろうか?

「海外マネージメントの経験が長いとか、グローバルに通用する専門的知識や技能があるからとか、英語が流暢であるとか、そういったことではなくCQの高さが大事なんです」

こう話すのは一般社団法人CQラボの理事である田代礼子さん。CQとはCultural Intelligenceの略で、日本語で言うと「異文化適応力」になるという。CQとはどんな能力なのか、田代さんに話を聞いた。

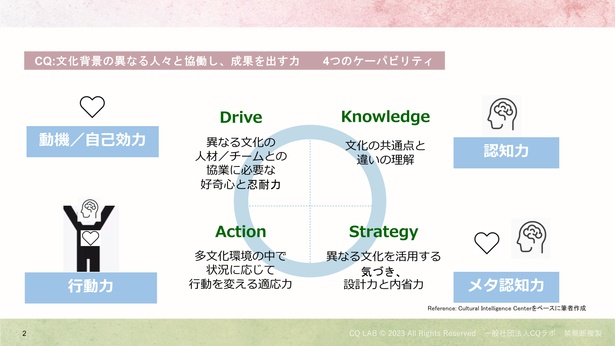

4つのケーパビリティから成り立つCQ

CQという考えはIQ(Intelligence Quotient、知能指数)、EQ(Emotional intelligence Quotient 、心の知能指数)に続く3つ目の知性として提唱されているのだそう。2000年代初頭に提唱され、その後デヴィット・リヴィモア博士によってその理論が世界に広まった。

「海外でビジネスをしているときに、語学能力が高かったり、駐在経験が長かったりしても技能や経験があっても、成功している人もいれば、そうでもない人もいますよね。それはなぜだろう?というところから、CQの研究がスタートしたそうです。CQは簡単に言ってしまえば『文化背景の異なる人と協働して成果を出す力』のこと。日本での認知はまだこれからではありますが、世界ではリーダーに必要不可欠なスキルとして、グローバルに展開されている企業や、大学などの教育機関、政府機関などさまざまな組織でCQを伸ばすための取り組みが行われています。(一般的には)IQは伸ばせないですけども、CQは誰もが意図的に伸ばすことができるというのが特徴です」

CQは4つの潜在的な能力を含めた、仕事や目的の達成に必要な能力を意味するケーパビリティから構成されているという。

「1つ目は“CQドライブ”。人との違いに橋を架け、協働したいというモチベーションです。能力や技能があってもモチベーションがなければつながることはできませんから、非常に大事な要素です。2つ目は“CQナレッジ”。これは知識ですね。自分の文化と他者の文化、どこが似ていてどこが違うのか。意思決定の仕方、コミュニケーションの仕方といった文化に対しての基礎文法を知らないとうまくいきません。ドライブとナレッジ、この2つがあることで初めて効果的な“CQストラテジー”が立てられます。メタ認知力とも呼び、違いを相対的に見ることでどうしていけばいいのかを計画することです。計画ができたら、実際にアクションすることが大事で、これが4つ目の“CQアクション”です。この4つのケーパピリティが循環することで、CQの力が高まります。このフレームワークがないとCQを高めることは難しい、ひいては異文化の人との協働は難しいと考えています」

CQラボではCQの認知啓蒙とCQを高めるための公開講座を開催している。そうすると、受講者から「CQについて知っていれば、海外であんなに苦労しなかったはずだ」というような感想をもらうことも多いそうだ。

文化とはゲームのルールのようなもの

「ナレッジ(知識)だけではダメですが」としつつ、田代さんによれば“ホフステードの6次元モデル”という理論を知っているかどうかがCQのフレームワークを構築するのには重要なんだそう。

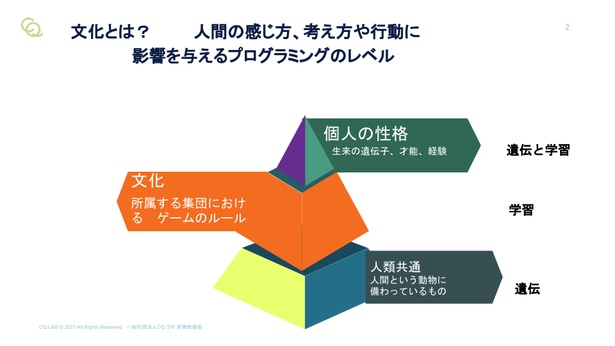

「“ホフステードの6次元モデル”を理解するのには、まずそもそも“文化”って何?というところから説明したいと思います。私たちが何かを感じたり、振る舞ったりするとき、メンタルでは3つのレイヤーがあると言われています。一番下にあるのは人間という動物に備わっている人間性です。例えば、子どもがかわいいとか、誰かが亡くなったら悲しいとか、国によらない、普遍的なものです。一番上にあるのがパーソナリティ。個人によって異なる才能とか経験によるものです。では間にあるのは何かというと文化になります。人間というのは社会的な動物で、何かの集団に属しています。集団の中にはゲームのルールのようなものが存在するんですね。それを学習しながら適応しているわけです。ひとりの人間が所属する集団はひとつではありません。ジェンダー、地域、職業、年齢とあらゆるものがありますが、なかでも国の文化というものが私たちの価値観に最も強い影響を与えるものだというのがわかっています」

国の文化というと、日本だったら箸を使って食事をとるとか、室内では靴を脱ぐといったことが思い浮かぶ。しかし、田代さんによればそういった目に見える事象は文化のほんの一側面に過ぎないのだそう。

「言語、挨拶、行儀作法、衣服、食べ物といった観察できる文化というのは氷山の一角です。その下にはもっと大きな、目に見えない文化があります。目に見えない文化というのは一言で言うと価値観です。判断の基準や暗黙の了解、理想や思い込みといったものが目に見える文化を作り出しているんです。なので、異なる文化を理解しようとするとき、表層をなでるのではなく、目に見えない価値観を理解することが大事になってくるのですが、目に見えない定性的なものだけあって、理解しにくい。では、定量化しようということで作られたのが“ホフステードの6次元モデル”なんです」

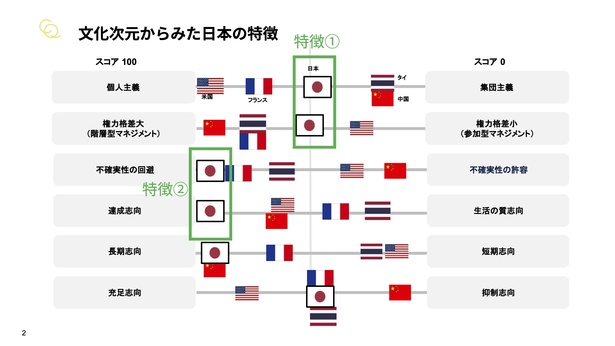

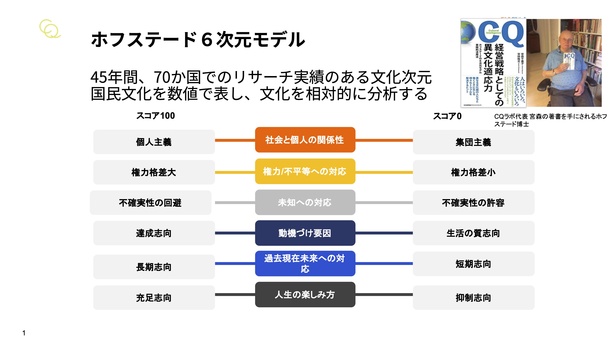

“ホフステードの6次元モデル”を考案したのはオランダの社会心理学者であるヘールト・ホフステード博士。国の持つ価値観を「社会と個人の関係性」「権力、不平等への対応」「未知への対応」といった6つの項目に分類し、0から100の数値で表現している。

「目に見えないものをどうやって数値で表現するんだ、と不思議に思う人もいるかもしれません。ホフステード博士がどうやって6次元モデルを作り上げたのかをお話ししますね。1965年に博士はIBMからの依頼で意識調査を行いました。当時、IBMは70カ国以上で展開していたんですが、アメリカ式のマネジメントが他の国では通用しないという問題に直面していました。そこで博士に意識調査の依頼をしたんです。博士は調査票(クエスチョネア)を各国のIBMに送ることで、11万以上の結果を分析していきました。IBMの社員だけが調査対象になることで、職業文化や教育水準の差という要素が排除されて、国籍の違いがわかる結果になったんです。そして、どうやらいくつかの次元の現象に要素を分けることができるんじゃないかというところに行き着きました。最初は4つの文化次元が発表され、研究が重ねられて6つの文化次元になりました。各国のデータベースを用いながら、繰り返し追跡調査がされていて、この結果は妥当性があると出ています」

この記事の画像一覧(全5枚)

キーワード

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介