“企業と社員のWin-Winな関係を作りたい”、GMOグローバルサイン・HDが上下の概念のない「ホラクラシー型組織」を導入した理由とは?

東京ウォーカー(全国版)

企業のパーパス達成や事業成功のためには、それに適した組織の適用が不可欠だ。現在、日本の企業では、部長や課長といった、役職によるヒエラルキーが作られたピラミッド型の組織が一般的だ。しかし、このような組織ではない形で企業活動を行っている会社も存在する。それが、約550人と国内最大規模の「ホラクラシー型組織」を運営しているGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(以下、GMOグローバルサイン・HD)だ。

GMOグローバルサイン・HDは持続的な成長を続けていくため、新しい企業文化への意図的な移行が必要であると判断し、代表取締役社長の青山満さんが最高人事責任者(CHRO)に就任。2017年より「Mission」「Vision」「Value」や、目指すべき組織像、従業員像を見直した。そして、人材育成を行っていくための最適な組織体制として「ホラクラシー」の導入を決定した。

では、ホラクラシー型組織とはどのような組織体制なのだろうか。そして、GMOグローバルサイン・HDがこの組織体制を導入した背景には、どのようなきっかけや目的があったのだろうか。今回はGMOグローバルサイン・HDにて現CHRO/HR戦略室長を務め、ホラクラシー導入を行った田中里子さんに話を聞いた。

ホラクラシー型組織とはどのような組織体制?

ーー最初に、貴社の事業内容について教えてください。

【田中里子】弊社はクラウド・ホスティングサービスおよびセキュリティサービスを中核とした、各種インターネットソリューションの開発・運用を行っている会社です。主な事業は電子認証・印鑑事業で、「クイック認証SSL」や「電子印鑑GMOサイン」といったサービスを展開しています。また、ほかにはクラウドインフラ事業やDX系のIoTなども行っていて、これらの3つの事業が弊社の柱になります。

ーーありがとうございます。次に、ホラクラシー型組織とはどのような組織体制かについて教えてください。

【田中里子】まず、一般的な会社は階層型やピラミッド型と呼ばれる、いわゆるヒエラルキー型の組織形態が多いと思います。こちらは上から下の流れがあり、それに伴って部長や課長といった役職があるという感じですよね。所属する階層や与えられた役職によって、責任や権限、場合によっては権威や権力が与えられているというものです。

【田中里子】それに対してホラクラシー型組織とは、役割や目的による階層構造になっています。一般的な組織図って上から下に並んでいるものが多いのですが、ホラクラシーではピラミッド型のような上下の概念がなく、上から鳥瞰的に見下ろしているようなイメージですね。

【田中里子】弊社の連結企業群をOne GlobalSignと呼んでいます。ここで「コトをITで変えていく。」というミッションをパーパスとして掲げています。この目的を一番おおもとの共通のパーパスとして設定してそれを達成するためには、どういう組織が必要かを考えて、役割としてホラクラシー組織を設計しています。

ーーホラクラシー型組織には、どのような特徴があるのでしょうか?

【田中里子】完全に上下という関係性がない組織、目的による外から内側への階層というのが特徴です。そして、上司や部下といった階級や役職が存在しない「自律分散型組織」なので、組織の中に上下関係がなくなり、担当する業務の進め方や意思決定もすべて自分自身となります。

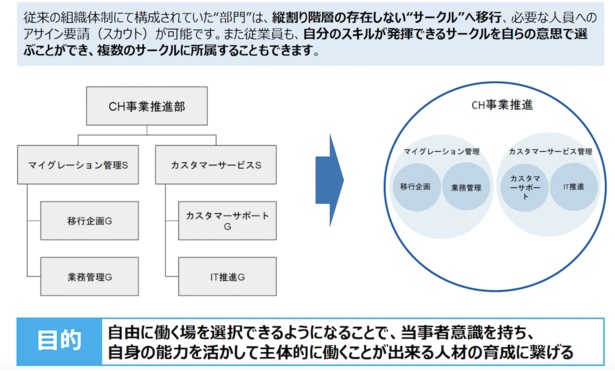

【田中里子】従来の組織体制にて構成されていた「部門」は、縦割り階層の存在しない「サークル」へ移行し、必要な人員へのアサイン要請(スカウト)が可能です。また従業員も、自分のスキルが発揮できるサークルを自らの意思で選ぶことができ、複数のサークルに所属も可能です。自由に働く場を選択できるようになることで、当事者意識を持ち、自身の能力を活かして主体的に働くことができる人材の育成につなげるのが目的です。

【田中里子】また、従来の評価・給与制度では、“過去の成果を評価として翌年に反映した給与”を支払っていましたが、新制度では“未来の成果を期待値として見込んだ給与”を支払います。また給与の基準となる「ジョブグレード」も自身で選択を行います。評価・給与を自身で決定することで、モチベーション向上につなげるだけでなく、役割を全うすることができる「自律/自立」した従業員の育成につなげています。

ホラクラシー型組織のメリットはどんなところ?

ーーホラクラシー型組織を導入することとなったきっかけを教えてください。

【田中里子】2016年ごろ、人事課題を整理していたときのことです。弊社代表取締役の青山は、これまで「経営は事業」という考えのもと会社を運営していましたが、「これからは経営は人だよね」という考えに変化していきました。ですが、経営を事業から人に転換するうえで、社員たちのスキルや、チャレンジしたいことに挑戦できる仕組みや風土が整っているかというとそうではありませんでした。

【田中里子】そこを根本的に変えていこうとしたときに、何か施策をやればいいとか、制度を作ればいいとかという簡単なものではないことが判明しました。近年ではよくカルチャーという言葉が言われると思うのですが、弊社の経営カルチャーが当時の段階でどのような状態なのか、そしてどのようにすれば「経営は人へ」を実現できるのか、というところを一度形にしてみることにしました。

ーー経営戦略の転換機の際に、組織構造を根本的に見直されたのですね。

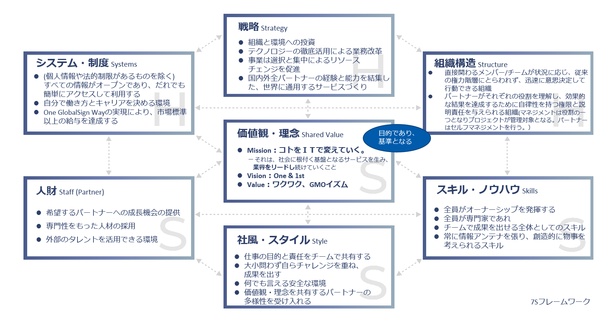

【田中里子】はい。先ほども申し上げた「コトをITで変えていく。」というミッションを達成するために、組織的にどのように新しい企業文化にしていこうかという段階で、形を定義してみることになりました。そこで、マッキンゼー社の分析ツールに7Sというフレームワークがありまして、これを使って、私たちの目指す組織カルチャーというものを明文化しました。

【田中里子】これまでは従来の役職階層によって上位下達していたのですが、その場で必要な判断を直接関わるチームやメンバーが状況に応じてできるという、スピーディーに意思決定ができる組織を目指しました。

ーー現場の人間が即判断できれば、仕事の回るスピードも速くなりますよね。

【田中里子】そうですね。もうひとつ大きいのが、弊社では従業員のことをパートナーって呼んでいまして、パートナーがそれぞれ自分の役割を理解して、自律的に動くことができる組織を目指していました。「やります」と言ったからには決定の権限も持ちますが、同時に説明の責任も持ちます。このような組織におけるマネジメントは役職ではなく役割、単なる専門性ということになります。

【田中里子】当時は、マネジメント自体を専門性とした上下はないという組織構造をイメージしていました。これをだんだん言語化してブラッシュアップし、構造ができ上がったタイミングでどのように手をつけていくかを検討しました。その際に、自分で働き方やキャリアを決めるとか、希望するパートナーに成長の機会を提供するとか、全員専門家であれとか、さまざまなことを達成するうえで、2017年当時の組織構造では無理だな、という結論にいたりました。

【田中里子】そこで、ヒエラルキー型をカスタマイズする考えもあったのですが、ほかの組織構造もいろいろリサーチしているうちに、「ホラクラシーならピッタリなのでは?」と思うようになりました。このころにはすでにホラクラシーの概念は世に出ていて、これを初めて知ったときは「こんな組織もあるんだな」とだけ思っていたのですが、あらためてこの概念を見直し、リサーチをして、当時のプロジェクトメンバーや経営チームと打ち合わせ、とりあえずトライしてみましょう、という流れになりました。

ーーホラクラシー型組織を導入するうえで苦労したことやギャップを感じたことなどはありましたか?

【田中里子】ありましたね。新しく会社を立ち上げた段階でホラクラシーの概念を導入するのはわりと難しいことではないと思うのですが、弊社は当時すでに上場していましたし、さまざまなステークホルダーもいるなかで、今ある構造から変えるということが一番大変でした。パートナーも今までこんな組織で働いたことがないという人ばかりでしたからね。例えるなら、今まで野球をやってきたけど、今から急にバスケに変えますよ、という感じでしたね。

ホラクラシー型組織の導入後、どのような変化があった?

ーー2017年から段階的にホラクラシー型組織が開始されて7年ほどたちますが、当初はどのような壁や課題がありましたか?

【田中里子】当初、組織構造を一気に変えると無理が生じるだろうなと思いましたし、大丈夫かなという心配もありました。組織構造には理論上フィットしそうだけれども、果たして運営できるのかというところで、トライアルっていう名のもとでやってみることにしました。まずは、いちプロジェクトとしてホラクラシーをやってみてもいいよ、という部門にトライしてもらいました。

【田中里子】そのなかでも「うちはもともとホラクラシーに近いから大丈夫」という部門がいくつかあり、それらはトライアルの段階から現在までずっとホラクラシーで組織運営をしています。逆に、承認フローをきっちりとしないといけない管理部門などは一度トライアルしてみて、やっぱりやめますということで従来の組織構造に戻りました。さまざまな制度や仕組みが整っていないなかで無理やり導入しようとするとひずみが発生するので、そのような部門ではいったん見送りになりました。

ーー部門や事業内容によってホラクラシー型組織への相性があったのですね。

【田中里子】ありましたね。また、ホラクラシー型組織におけるパートナーのイメージ像は、コミットする仕事に自信と責任を持ち、価値を生み出し続ける、社内外に通用する専門領域のプロフェッショナルです。つまり、みんな当事者で専門家という感じですね。このような弊社の求める人物像を実現し、状況を楽しめる人もいれば、そうでない人もいたのも事実でした。

【田中里子】新しい組織構造やフレームワークに合致できず、居心地の悪さを訴えるパートナーもいました。また、今まで上司として指示を出していて、決定権を持っていたパートナーから、どこまでが自律でどこまで自分が言ってよいかといった塩梅がわからない、という声もありましたね。アーリーアダプターとして最初におもしろがってやるような人もいれば、変わることへのバイアスがかかる人もいて、ルールを実際に運用するときに初めて露見する問題や大変さなどがありました。

ーーピラミッド型組織が合っているという人も中にはいますものね。実際にホラクラシー型組織を導入して、どのような変化がありましたか?

【田中里子】端的に業績がこれだけアップしましたと言えると一番いいのですが、まだ関連性をしっかりと出すまでにはいたっていません。ただ、事業の側面では、コロナの時期にリモートワークが広がり、弊社の電子印鑑事業が今まで以上に社会に必要とされるようになりました。そこで、時勢に合わせてこの事業を一気に進めようとなったときに、ホラクラシー組織を導入していたこともあって、違う部門のメンバーをひとつのサークルに集中させるということができました。

【田中里子】弊社は3本柱で事業をしているので、従来ならひとつに集中させることは難しいと思います。ですが、ホラクラシー型組織の導入のおかげで事業の運営に柔軟性を持たせることができるようになりました。また、どの事業にも担当役員がいて、彼らはそこの責任を負っているので、人的リソースがほかのところに奪われると自分の事業に支障がでると思いますが、ホラクラシー型組織であることにより、会社の組織構造全体を見渡せるようになってきていると思います。

ーー結果的に、会社全体で利益を追求できる目線が社員に身についたということですね。

【田中里子】そうですね。今までですと、従来の所属の中で与えられた仕事しかありませんでした。ですが現在の組織構造では、自分の興味がある仕事やアサインされそうなものがあったりすると、「やりたい」ということができます。また、サークル求人が流れてきたりするので、気軽に手を挙げることができるようになっています。よくあるシステムですと手上げ制で部門移動ができるという制度はけっこうあると思いますが、これって負担が大きいですよね。

【田中里子】ですが、ホラクラシー型組織では「ちょっとやってみる」といったことがしやすくなっているのが大きな特徴です。たとえばマーケティングの専門性を持っているメンバーが、全然違う事業部で自分の知識を役立てたり、自分のメインの担当商材では関われなかった人たちと関わることで、複合的にスキルもアップしたり、イノベーティブな発想にもつながったり、自分のスキルも上がったりと、そのような成長を体感しやすくなるのも利点です。実際にこれまで関わることのなかった事業や人と一緒に仕事ができてうれしい、という声もたくさん聞きます。

ーー部署異動よりも気軽にほかの事業にチャレンジできるのは、会社にとってもパートナーにとっても大きなメリットですね。では、現在の課題などはありますか?

【田中里子】先ほどのようなポジティブな声が上がる一方で、まだまだ「構造に適応しにくい」といったネガティブな声も上がります。この辺はシステムや制度、仕組みのほうがまだ追いついてないところがあるのではないか、と思っています。特に、上下階層構造の経験が長いと現状維持バイアスが働いて、変わろうと思っていてもなかなか変われないところもあると思います。

GMOグローバルサイン・HDがホラクラシー型組織に望む展望とは

ーー最後に、今後のホラクラシー型組織の展望について教えてください。

【田中里子】そうですね。組織を運営していくうえでの主役は誰だっていうと、パートナー、つまり私たち自身なのですよね。そのため組織も変えて事業を行っていくと、おのずと業績にも結果が出てくるという考え方ですね。これの実現のために、「経営は事業」から「経営は人」への転換を行い、そこのひとつの理想の形として実現していくのが目標です。そして、会社とパートナーがお互いに投資し合う関係、というのが理想だと考えています。

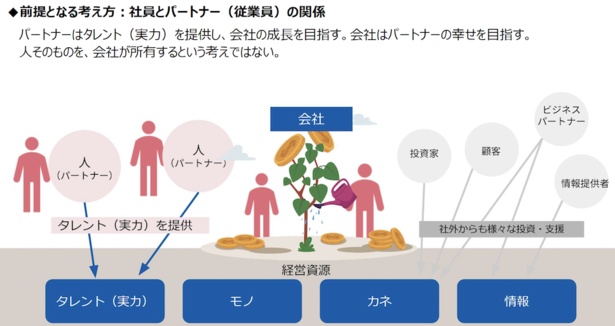

【田中里子】今、人的資本経営とか人的資本開示みたいなことがここ2年ぐらいで義務化されてきています。弊社では2017年ごろに経営メンバーと一緒に、人と会社の関係性についてイメージをしていて、今までは経営資源、リソースとして人、物、金、情報だったと思うのですが、人って別に会社の資産、資源、リソースじゃないよねということを話し合いました。

【田中里子】人は人で自分の働き方や幸せを願っていますし、仕事はその中の一部でしかありません。仕事には自分のスキルや経験というタレントを、会社を選んで投資しているという関係性だと考えています。そのため、目指す企業の形のひとつとしては、企業とパートナーがお互いにお互いを成長させるような関係性が理想だと思います。

ーーホラクラシー型組織なら、それが実現可能だと感じました。

【田中里子】そういう状況がつくれるといいですよね。人って企業の所有物という概念では決してないと思います。Win-Winの関係というか、会社も選ばれる側だと思いますし、そういう関係性はある意味ですごくドライな関係かもしれないですけど、お互いに利用し合うときもあると思いますし、それで育て上げるときもあると思います。そのような関係性が可能な組織を作っていくのが、弊社の今後の展望です。

この記事のひときわ

#やくにたつ

・パーパス達成のためには適した組織体制が必要

・社員の自立性を引き出す組織が会社を育てる

・企業と社員の良い関係は、互いを育てて利用し合うこと

取材・文=越前与

この記事の画像一覧(全7枚)

キーワード

- カテゴリ:

- タグ:

- 地域名:

テーマWalker

テーマ別特集をチェック

季節特集

季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介

全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!

全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!

おでかけ特集

今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け

キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介